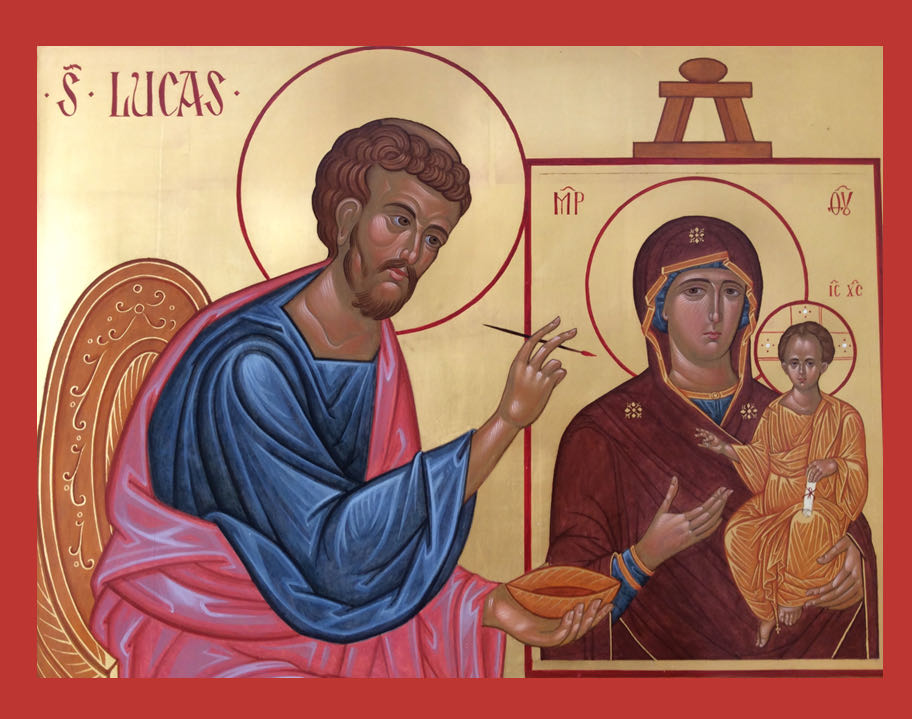

Icona della Trasfigurazione – G.Mezzalira

Una improvvisa icona di tutta la realtà

Il segreto rivelato ai tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor è il segreto che ogni iconografo deve comunicare con l’arte sacra. Nella luce della fede in Gesù Cristo la realtà subisce una metamorfosi: il credente percepisce quella vocazione alla luce che già sin d’ora comincia a compenetrare il creato.

Spesso si conosce l’arte sacra dell’icona soltanto per averne letto qualcosa nei libri e tra le frasi ricorrenti sull’argomento c’è quella che afferma che la prima icona che l’iconografo dipinge è quella della Trasfigurazione. Si potrebbe dire, per analogia, che l’apprendista musicista – dopo gli anni di conservatorio – presenta come saggio di diploma un pezzo musicale corrispondente come difficoltà all’eseguire un’icona della Trasfigurazione.

Eppure è proprio vero che la Trasfigurazione è l’icona per eccellenza: il sigillo che conferma questo sacro linguaggio.

Il segreto racchiuso in questo episodio evangelico apparentemente anomalo è in realtà la regola dell’arte sacra, il suo canone di riferimento: inizialmente segreto, poi rivelato a tutti.

Visione della Montagna di Daniele – Salterio di Chludov

Il monte elevato

Il modo di dipingere un’icona è analogo al costruire una cittadella sopra un monte.

Infatti è sulla cima del monte che il cielo si abbassa sulla terra che si innalza. L’arte sacra è questa dinamica di abbassamento e di innalzamento. Non solo Mosè ed Elia (Oreb-Sinai) sono personaggi della sacra montagna, ma ognuno di noi e ogni icona deve diventare monte come è detto nel Salmo 86, 2-3: «Il Signore fondò la sua città sui monti che santificò con la sua presenza» e «Ogni uomo potrà proclamare: Madre mia è Sion, tutti là siamo nati».

La pittura sacra rappresenta i suoi santi e i suoi personaggi come protesi verso l’alto, o essi stessi come solidi monti. Si può dire che essere terra che si innalza diventa un canone pittorico.

Una volta eravate tenebre… adesso siete luce» (Ef2, 13)

Lo sforzo del pittore è in analogia con la dinamica dell’iniziazione cristiana espressa dalla Lettera agli Efesini: trarre la luce dalla materia opaca.

In Fil 3, 12 san Paolo dice: «Il quale trasformerà il corpo dell’umiltà nostra per essere conforme al corpo di gloria suo».

Infatti nella pittura delle icone, partendo dall’umile polvere colorata dei pigmenti, si sale verso la luce con successivi schiarimenti, una sorta di iniziazione cristiana nell’arte sacra.

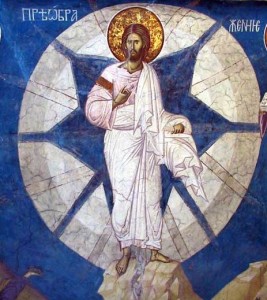

Caddero sui loro volti con grande timore

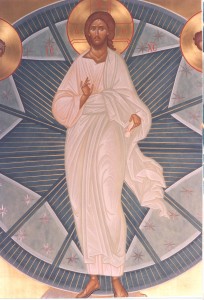

L’icona della Trasfigurazione rappresenta tre personaggi slanciati verso l’alto e tre personaggi che si accasciano scomposti verso il basso con un contrasto sorprendente, soprattutto nelle icone russe dove questo fatto è accentuato in modo apparentemente esagerato.

L’Uomo-Dio che tocca il Cielo e l’uomo-terreno accasciato al suolo costituiscono i due estremi di una dinamica di percorso di ascesi. L’icona parte dall’uomo terreno per conformarlo al Cristo, Uomo-Dio: dallo scomposto punto più in basso all’elevata e solenne fiamma slanciata verso il cielo.

Le vesti bianche come la luce

Rispetto allo spirito, il corpo è come un vestito che si indossa. Dio è Luce increata e il corpo assunto dal Verbo, secondo Adamo, proviene dalla creazione (dalla santissima Vergine) per essere innestato in questa Luce divina: nel corpo di Cristo e nella sua veste bianca come la luce è adombrato il grande mistero dell’Immacolata, una terra vergine che ha dato un corpo al Verbo di Dio e c’è il mistero della divinizzazione dell’uomo: la sua partecipazione alla luce increata.

«È bello stare qui»

La beatitudine del Paradiso è il carattere che la virtù della speranza ci fa pregustare. L’arte dell’icona è tutta improntata su questa nota positiva. È un’arte che ha uno sguardo positivo, consolatorio sulla realtà a modo di viatico sacramentale nella battaglia della vita. Ogni icona conserva questa nota gioiosa del Tabor nei suoi colori luminosi, nell’oro, nella nitidezza delle forme, nelle trasparenze degli strati di colore, nell’evidenziare le cose come appena venute alla luce come in una apparizione, come in una teofania.

La nube luminosa

L’iconografo conosce bene questo simbolo che rappresenta solitamente come una successione di cerchi concentrici, alcuni luminosi, altri di un blu profondo, arricchiti di raggi e stelle d’oro. La buona pittura riesce a conferire anche al colore scuro una trasparenza come un cielo nelle notti d’oriente o come un’acqua profonda. È quel simbolo che avvolge il Cristo che scende agli inferi, che viene a prendere l’anima di Maria nella Dormizione, oppure quando è seduto nel suo trono di Gloria.

La nube è il segno rivelatore di una presenza, quella dello Spirito Santo nel suo duplice ruolo di adombrare e illuminare, rinfrescare e scaldare, accogliere e irraggiare doni.

Il suo colore è il blu profondo o il bianco, l’oro o il rosso incandescente: i colori della pienezza della beatitudine di un luogo d’arrivo, di un traguardo nuziale e forse la parola nube nasconde questo segreto.

Giovanni Mezzalira